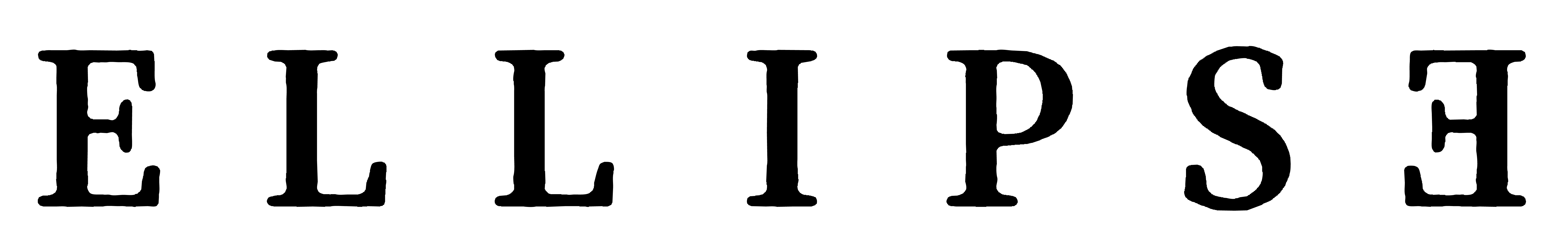

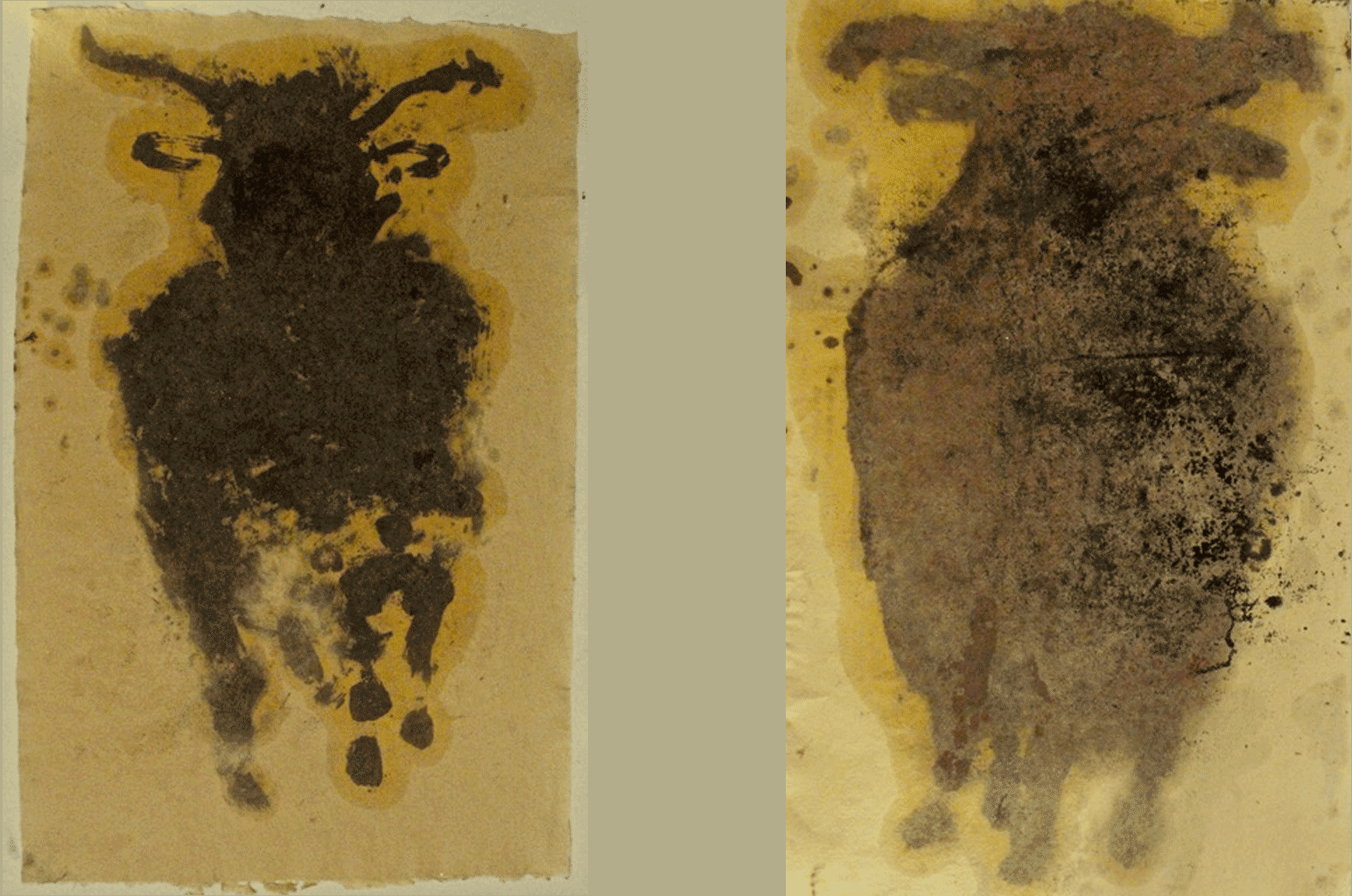

A Prayer for Cows by Véronique Gentil

Stephen Slessor

Dissident bull, distant, lounging with an indifference only the dominant display. You pretend not to watch. But watch you do, with a mournful eye, as it were, your women ambling under the sun (that gruesome hour of a summer’s midday), sweating, slowly swinging their swollen udders, the angles of their asses in a tight russet line trailing columns of dust and flies, towards the last patch of nearly greenless grass ringed by cracked earth (one imagines a tremor not far off, the earth splitting open, offering us the burning abyss), towards some hay overflowing a rusty manger (bars as during the slaughter), towards a river further below cut off by a stop wire (on the edge the hardened imprints of tramplings, hoof-width cavities where nothing will grow). O cows who endlessly touch one another, lick one another with your beautiful mauvish tongues, murmur and reek – as dung, urine and milk steam and piss – deliciously, man hears by your side ancient herds of beasts he’s never known – vague recollections of a time before his rise. Thus eye to eye, breath to breath, the mystery of our meeting is born again and again. The certainty that we are not to one another strangers. What know you of me, cow, that I do not? Your eye ringed with a blackness naturally soft enjoins me to watch over you. And what do I do? I raise you, dispatch you to your death (and what a death it is), skin you, cook you and consume you.

O animal inapt to comprehend forgiveness, I convey to you nonetheless what you, though it is of no use to you, cannot understand – my shame and my contrition.

Prière aux vaches

Dissident taureau, à l’écart, couché dans cette forme d’indifférence qui n’appartient qu’aux dominants. Tu feins de ne pas regarder. Mais tu regardes quand même pour ainsi dire d’un regard morne tes femelles en marche dans le soleil (l’heure macabre d’un midi d’été), suant, lentement trimballant leurs pis pleins, les angles de leur cul en rang serré roux derrière des colonnes de poussière et de mouches, vers l’ultime herbe presque plus verte avec autour la terre fendue (on imagine un tremblement pas loin, le sol s’écarte et nous présente l’abîme brûlant), vers un foin qui déborde d’un râtelier rouillé (barreaux comme à l’abattage), vers, plus bas, une rivière coupée d’un fil d’arrêt (au bord l’empreinte durcie des piétinements, alvéoles de la valeur d’un sabot où nul n’ira féconder). Ô vaches qui sans cesse vous touchez, vous léchez d’une langue d’un beau violacé, bruissez et puez – quand fument et pissent la bouse, l’urine et le lait – délicieusement, l’homme entend à vos côtés de vieilles troupes de bêtes qu’il n’a jamais connues – réminiscences d’un temps d’avant son redressement. Alors œil dans œil, souffle dans souffle renaît encore et encore entre nous le mystère d’une rencontre. Cette certitude que nous ne sommes pas étrangers l’un à l’autre. Que sais-tu de moi, vache, que j’ignore ? Ton œil cerné de noir d’une douceur naturelle m’enjoint de veiller sur toi. Et que fais-je ? Je t’élève, t’envoie à la mort (et quelle mort), te dépèce, te cuis et te mange.

Animal inapte à entendre le pardon, je te dis pourtant ce que tu, bien qu’inutile pour toi, ne peux comprendre – ma honte et mon repentir.

Poème de Véronique Gentil tiré de son recueil Le Cœur élémentaire, qui a paru aux éditions Faï fioc en 2019